Liebe Gemeinde!

Liebe Besucher von Sankt Sophien!

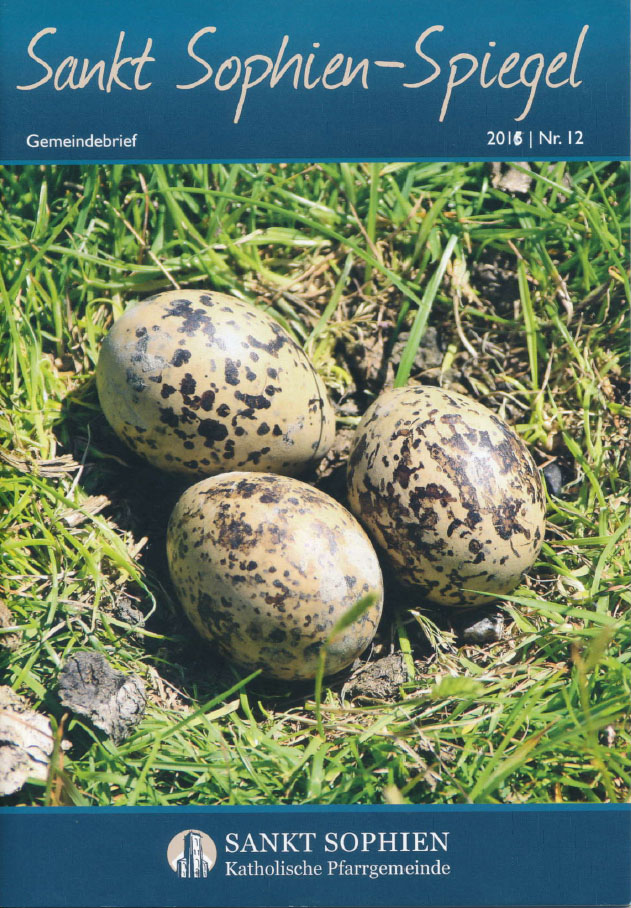

Die Feier geht weiter! Mit oder ohne Ostereiersuchen! Mit oder ohne O-Saft! Die Feier der Ostern geht weiter! Ostern ist ein lebenssaftiges Plural-Wort: die Ostern sind einmalig und vielfältig zugleich. Wie der Frühling brauchen die Ostern Zeit; damals wie heute.

Das Unglaubliche: der gekreuzigte Jesus ist auferstanden und lebt, benötigt Zeit, um geglaubt zu werden; erst von einigen wenigen und dann von immer mehr Menschen, zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Tagen und Orten.

Emmaus zum Beispiel: Jünger, deren Hoffnung gekreuzigt worden war, die zutiefst enttäuscht ihrem Messias und Jerusalem den Rücken gekehrt hatten, ja, die bis auf die Knochen blamiert waren, weil sie diesem Jesu geglaubt, diesem „Gotteslästerer“ nachgelaufen waren, erkannten den auferstandenen Jesus Christus, der unerkannt an ihrer Seite mit ihnen auf dem Weg war, erst am Brotbrechen im Wirtshaus als Lebenden.

Damals wie heute braucht es Zeit, Kronos und Kairos, Gnadenzeit, bis der Zweifel am Zweifel Glauben wird.

Daher die Osteroktav und die Osterzeit! Sieben Wochen, sieben Sonntage, das ist die Zeit bis Pfingsten. Und die Geduld Gottes mit uns geht weiter und hört schon gar nicht an Pfingsten mit uns auf.

In der Liturgie werden in diesen Wochen keine Lesungen aus dem Alten Testament vorgetragen. Alle Lesungen sind dem Neuen Testament entnommen. Ja, es soll in diesen Wochen deutlich werden, dass wir in der Zeit der Fülle und Erfüllung leben, wofür nicht nur die Zahl 7 steht, sondern auch die Ostererzählungen mit ihrer Glaubensfülle.

Wir lassen die Gott-Sucherei. Das können wir gottgetrost anderen und ihren Gottsucherbanden überlassen. Denn durch einen Gott-Menschen, Jesus aus Nazareth, ist die Lösung als Erlösung vom Tod für alle, die glauben schon jetzt wirkmächtige und trostreiche Wirklichkeit geworden.

Halleluja! Halleluja!

P. Thomas

Klicken Sie hier zu 2 Seiten: Gottesdienste + Veranstaltungen im April